自分でやる!遺産相続の手続き方法を解説!

- 公開日:

- 更新日:

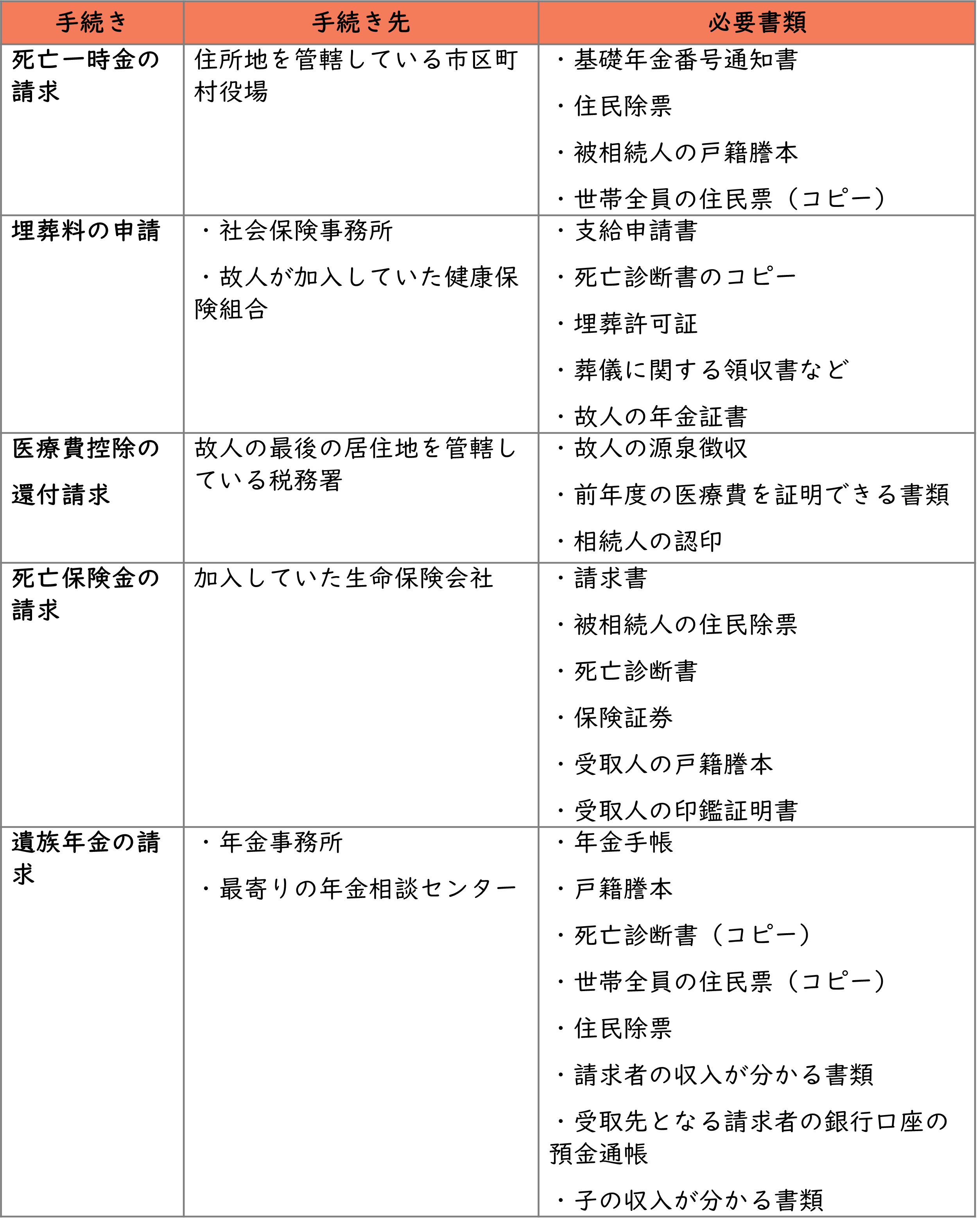

2~5年以内に済ませる各種手続き

・死亡一時金の請求(2年以内)

※老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに故人が亡くなった場合に申請可。

・埋葬料の申請(2年以内)

・医療費控除の還付請求(2年以内)

・死亡保険金の請求(3年以内)

・遺族年金の請求(5年以内)

手続き先と必要書類について一覧表にまとめました。

トラブルが起きた時は専門家に相談しよう

遺産相続をめぐるトラブルはさまざまです。特に専門家に相談した方がよいケースについて、以下にご紹介します。

遺言書に不満がある

遺言書に不満を持っている、または他の相続人が遺言書に納得がいかないとしている場合は、相続人同士で解決することは難しいでしょう。遺言書にそって遺産を分割するのが原則であるうえ、それを変更するには法的手段を要するケースが多々あるからです。

例えば、法定相続人は民法が定めている遺留分によって、最低限の取り分を保障されています。遺留分は、遺言書によっても侵されることのない法定相続人の権利です。遺言書によって不公平な遺産の取り分を強いられて遺留分を主張する場合は、遺留分侵害額請求を起こします。遺留分侵害額請求については先ほど少し触れましたが、当事者同士で折り合いがつかなければ調停になり、それでもだめな場合は訴訟に発展します。ここまでくると自分1人では限界があり、専門家のサポートが必要となるでしょう。

相続人同士でトラブルが発生した

相続人同士の意見が合わなかったり、自分の有利になるように進めている相続人がいたりするなど遺産分割が難航している場合は、弁護士に相談するのが一番です。相続人同士の仲が悪化した時は、冷静に話し合うことが難しくなります。けれども、弁護士が介入することで、当事者が直接ぶつかる状況を避けられます。弁護士は第三者の立場から双方の言い分を聞き、調和を取りながら最善策の提案に尽力するでしょう。

相続税の計算がうまくいかない

相続税の計算は一般人でもできますが、シンプルなケースでない限り正確に計算することは至難の業です。特に相続する財産の種類が多く、不動産など複雑な計算を必要とするものがある場合は、その傾向が強いでしょう。

相続税の計算を間違えると、税務署から修正を求められるだけでなく、税務調査(税務署員が相続税の正誤について調べること)や追徴課税を課されるリスクが高まります。計算したが自信がない、または相続税の計算がうまく行かないという場合は、税理士に相談するのが得策です。